山梨県立美術館の庭の彫像たち [ART]

山梨にて、ミレーにちなんだ“バルビゾンの庭”を散策する。

(※2009年12月13日撮影)

やって来たのは、山梨県立美術館(http://www.art-museum.pref.yamanashi.jp/contents/)。フランス・バルビゾン派の画家たちの作品、特にジャン=フランソワ・ミレーの作品収集に注力している事で日本全国の美術ファンに広く知られているところだ。そのミレー・コレクションは素晴らしく、常設展は一見の価値があるもの。09年06月に東京都美術館で開催された『日本の美術館名品展』(→ http://ilsale-diary.blog.so-net.ne.jp/2009-07-04)にも出品されていた、憂いを含んだ眼差しをした美しい女性の肖像、若くして亡くなってしまうミレー最初の妻が描かれた 『ポーリーヌ・V・オノの肖像』も、この山梨県立美術館が所蔵している。

それでも今回は、その素晴らしいフランス絵画コレクションではなく、庭に置かれた彫刻たちを写真にてご紹介したいと思う。ここは場所を同じくする県立文学館、池のある日本式庭園を含めた広大な敷地内に数々の彫像やオブジェを点在させた素晴らしい公園となっているのだ。美術館の常設展を一通り観た後、それらの彫像を巡る散策に出た。

◆山梨県立美術館

出来れば紅葉に間に合う様に来たかったのだけれど、残念ながら今回それは叶わず。モミジなどは殆ど葉が落ちた後だった。やはりここは富士の裾。12月に入ってやっと紅葉する様な上野の森とは違うんだ。温暖化で季節感のずれてしまっている東京や横浜よりも確実に“冬”なんだよね。

◆ヴェナンツォ・クロチェッティ / 『踊り子』(1972)

Venanzo Crocetti (1913 - 2003) / "GRANDE ALLIEVA DANZA"

今回僕はどうやら間違えて、自動車を美術館裏手の職員向け駐車場(そうとは書いてはなかったのですが・・・汗)※に止めてしまったようで(^^;、そこからだと一番最初に出会う作品がイタリア人彫刻家・ヴェナンツォ・クロチェッティのこの『踊り子』だった。もう季節の終わりでほんの数輪が花を付けているのみだったけど、像の周囲がぐるりとバラ園になっている。花の咲く春と秋には、このプリマもさぞかし華やかに彩られるのだろうね。

※山梨県立美術館の駐車場は一般用も無料です。

◆佐藤忠良 / 『少年とカモシカ』(1991)

Churyo Sato (1912 - ) / "THE ANTELOPE AND THE BOY"

前述した『日本の美術館名品展』で観た「帽子・夏」(1972、宮城県立美術館蔵)の女性像が素晴らしく印象深かった佐藤忠良の作品。

◆山梨県文学館

◆佐藤正明 / 『The Big Apple No,45』(2007-08)

Masaaki Sato (1941 - )

◆アンリ・シャピュ / 『ミレーとルソーの記念碑』(1884)

Henri Chapu (1833 - 1891) / ""

向かって右がミレー、左がテオドール・ルソー。

二人の画家が愛したフランス・バルビゾンの森の自然保護に対する業績を称え、当地の森林組合が1884年に建立した記念碑で、1850年頃に当時のフランス政府が森を開発しようと計画を発表したところ、ルソーたちが反対運動を起こし、結果として美観地区が設定され森が残されたことから、この記念碑が立てられた。 これはそのレプリカではあるが、山梨県立美術館の開館15周年を記念して、バルビゾン村からの厚意で原型からの鋳造を許され制作されたものだ。

本ページ冒頭に書いた「バルビゾンの庭」とは、この記念碑の周り1区画をバルビゾンの森をイメージし整備してそう名付けてあるものなのだが、当日はこんなふうに洗濯物が干してあるようなアート・パフォーマンスが展開されていて、僕はこう云うの、ちょっとなぁ・・・(苦笑)。

◆船越保武 / 『花を持つ少女』(1966)

Yasutake Funakoshi (1912 - 2002) / "GIRL WITH A FLOWER"

愛らしい少女像の作者は船越保武。僕はこの人の作る女性像の美しい顔立ちが好き。

東京芸大でも教鞭を執り、画家の有元利夫も在学中、デザイン科生でありながら一時期彫刻科に勝手に入り浸り(笑)、彫塑課題の作品を見てもらっていたそうだ※2。ちなみに、やはり彫刻家である船越桂は保武次男。

※2 ソースは『花降る日』(有元利夫・容子著、新潮社)の記述より。

◆オーギュスト・ロダン / 『クロード・ロラン』(1889)

Auguste Rodian (1840 - 1917) / "CLAUDE LORRAIN"

このモデルであるクロード・ロランは17世紀のフランス・バロック期に活躍した画家で、本名をクロード・ジュレと云い、“ロラン”は出身地のロレーヌのこと。風景画がまだ重要な画題とは見なされなかった時代にあっても理想の風景を追求した画家として知られ、ここ山梨県立美術館にも『木を伐りだす人々(川のある風景)』(1637、油彩)が収蔵されている。ロダンは勿論自分より240年近くも昔に生まれたこの画家の姿を実際目にした事があるはずもなく、肖像画やロダンの思うところのクロード・ロラン像を具象化したものだ。

◆アリスティード・マイヨール / 『裸のフローラ』(1911)

Aristide Maillol (1861 - 1944) / "FLORE NUE"

きっと、僕の中では一番に好きな彫刻作家がこのマイヨール。彼はそもそも画家志望で、ナビ派の一員としてドニやボナールらとグループを形成していたが、30代にして目を病んで画業継続を諦めねばならなかった。その結果として始めた彫刻ではあったが、やがてロダンの賛意を得て彫刻家として大成する。エコール・デ・ボザールに通っていた若き頃より同い年のブールデル(写真下)と親しく交流していたのも、少なからずマイヨールの彫刻転向に影響したのかな?。

◆エミール=アントワーヌ・ブールデル / 『叙事詩』(1917)

Emile-Antoine Bourdelle (1861 - 1929) / "L'EPOPEE"

◆エミール=アントワーヌ・ブールデル / 『ケンタウルス』(1914)

Emile-Antoine Bourdelle (1861 - 1929) / "CENTAURE MOURANT"

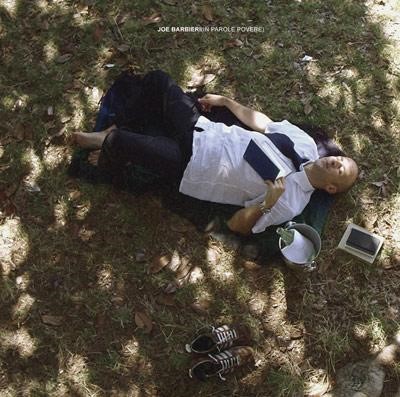

◆ヘンリー・ムーア / 『4つに分かれた横たわる人体』(1972-73)

Henry Moore (1898 - 1986) / "FOUR PIECE RECLINING FIGURE"

◆岡本太郎 / 『樹人』(1971)

Taro Okamoto (1911 - 1996) / "L'HOMME VEGETAL"