丑牛ウシうし / 絵画に描かれた牛集めてみました^^ [ART]

今年もブログ用新年のご挨拶に干支絡みの絵を使おうと、候補にすべく牛の絵を幾つか選んで眺めていました。で、思ったんです。牛の描かれている絵って、そのほとんどが長閑で平和なんですよね~。見てると穏やかな気持ちになれるんです。過去これまでは、牛の絵を見てそんなふうに思うことなんて余りなかったんですが、これってやっぱり新型コロナ渦の影響が僕の気持ちに作用しているのかなぁ

そんなことを考えていたら、何だかもっとたくさん牛の絵を眺めてみたくなりました。せっかくだから、気に入ったものをブログに並べてみようかな(^^。

と云うことで、今回は今年の干支に因んで牛大特集です。ただ、闇雲に牛が描かれているってだけの絵をたくさん並べてもつまらない。ちょっとした条件を付けて、その範疇で選んでみることにしました。

◎その1)穏やかで平和な気持ちになれる作品を選ぶべし。

さすがにレンブラントの『皮を剥がれて吊された牛』(それはもはや食材・・・^^ゞ)はここには選ばないし、シュールレアリスムだとか、内包されていそうな意味を深読みしてモヤモヤするような絵(苦笑)も選ばない。

◎その2)基本的には自分の好きな画家が描いていればその絵を選びたい。かつ、あくまでもそれは牛が主役、もしくはそれに準ずるモチーフとして描かれていること。

例えばコローの風景画の中に小さく牛のシルエットが紛れていたとしても、それはここでは不採用

◎その3)加えて、出来るだけ自分が実際に行った美術館、展覧会で観た作品から選びたい。

ネットで検索して未だ知らない絵を見つけるのも悪くはないけど、実際に観たことがある作品を振り返ってみたいんだな。去年は全然展覧会に行けなかったし

そしてあまりに選抜候補が多すぎても収拾が付かない

ヨーロッパで牛と云ったら酪農の盛んな国として頭に浮かぶのはオランダ。まずはここら辺りから探してみようと、毎々ほんの数点しか出品が無いくせに、目玉としてのフェルメールの名前ばかりが冠された展覧会

仕方なく、それでは次の図録をと、『真珠の耳飾りの少女』がやって来た時のマウリッツハイス美術館展(於:2012年東京都美術館)を広げて、この絵を見つけた。

◆ポッテル / 『牧場の牛』(1652年)マウリッツハイス美術館蔵

この絵の17世紀と云う制作時期に、さすがハプスブルク支配を排除した市井の民の国オランダだなぁ~と感心する。例えば、同じ頃のフランスで画家がこんなふうに牛を題材に真正面から作品を仕上げたとして、一体誰が買い上げてくれるんだろう?って考えちゃう。絵画芸術が王侯貴族だけのものではないと現代の僕らは当たり前に思うけど、そう云う感覚が一般に殆ど無い時代だものね。

パウルス・ポッテル(Paulus Potter : 1625~1654)は家畜画と云うジャンルを確立したとも云える画家で、ハーグを拠点として活躍したが、儚きかな30歳にも満たない若さで亡くなってしまった。彼はいつでも写生が出来るようにと写生帳を抱えて戸外へ出て自然の中を散策し、気の赴くままあらゆる物をスケッチに残したと云う。そんなポッテルが画家として後世に名を残せたのは、当時のハーグ総督の眼鏡にかない、その周辺の高官たちからも名声を博していたからなのだそうだ。

◆コンスタン・トロワイヨン / 『近づく嵐』(1859年)山梨県立美術館蔵

お次はバルビゾン派辺りに目星を付けて、それらの画家の作品を多く所蔵する山梨県立美術館のコレクション選の図録を開いて見つけたこの絵。平和な絵を選ぶなどと標榜しておきながら、2枚目で既に『近づく嵐』とはどうなんだ?・・・と突っ込まれるかもしれません。画面の左側の空には暗く不気味な雲が描かれ、やがて降り出すだろう激しい雨を予感させ、間違いなく不穏(^^ゞ。

コンスタン・トロワイヨン(Constant Troyon : 1810~1865)はセーブルの磁器工場で働いていた絵付け職人の子として生まれた。成長した後は彼自身も磁器工場で働く道を選び、同地で長きに渡って絵付けの作業を行っていた。その仕事をしながら、彼はセーブルの風景などを絵画として描き始めるようになる。1843年、テオドール・ルソー(1812~1867)、ジュール・デュプレ(1811~1889 ※因みに彼も陶器製造業者の息子)らと出会うとバルビゾンに移り本格的に絵画に傾倒する。その4年後にオランダを旅して、上でも紹介したパウルス・ポッテルらの作品と出会い、オランダの風景画や動物画のスタイルを学び自らのものとした。

農村の素朴な風景とそこに生きる人々と動物とを多く描いたトロワイヨンは、特に動物画の名手として知られるとともに、屋外における光の効果の表現に巧みで、彼の弟子ヴァン・マルクやカミーユ・ピサロに多くの影響を与えている。

◆エミール・ヴァン・マルク / 『牧場の牛』(制作年不明)スコットランド国立美術館蔵

エミール・ヴァン・マルク(Emile Van Marcke : 1827~1890)はその名から想像出来るとおりオランダ人の両親を持つが、彼が生まれたのはフランスのセーブル。彼も陶磁器工場の絵付け師となり、17歳年長のトロワイヨンと出会った。彼に師事し、フォンテーヌブローにて風景と動物画の研鑽を積んだ。ヴァン・マルクはトロワイヨン経由でポッテルの画風を学び、この17世紀オランダ家畜画のパイオニアの後継者とも称されるているが、彼が対象とした動物達は解剖学的に正確に捉えられ、その姿勢や行動にも細心の注意と観察眼が注がれ描かれている。

◆トマス・シドニー・クーパー / 『橋の上の牛』(制作年不明)ベリ美術館蔵

橋の上でのんびり寛ぐ牛たちに癒やされるこの絵は、2009年11月~10年02月に府中の森美術館で開催された「ターナーから印象派へ」と題された展覧会の図録から。19世紀初頭から100年に渡る時期に描かれたイギリスとフランスの風景画を集めた展覧会で、場所柄小規模ではあったが良い作品が多かったなぁと記憶に残っている。

イギリスの画家、トマス・シドニー・クーパー(1803~1902)は当時のイギリスの風景画に於ける基本を踏襲し、欧州低湿地帯=現オランダ、ベルギー、ルクセンブルクの風景画の伝統に倣うことを礎としていた。まるで17世紀のフランドル画家のように描く事こそが、画家として生計を立てる手っ取り早い道(=収集家の好みに適合する)だったのだ。クーパーは中でも時間による陽光の効果を巧みに演出したオランダ人画家、アルベルト・カイプ(1620~1691)を模範としていた。ブリュッセルで教師をした後に北海沿岸を旅しながら絵の勉強をする機会を得た彼は、明らかにカイプの静かな光景の中に動物を配するスタイルに啓示を受けていた。旅で目にする光景にカイプ作品を重ね合わせ、大いに感銘を受けたとの手記が残されているとの事。

◆カミーユ・ピサロ / 『エラニーの牛を追う娘』(1884年)埼玉県立近代美術館蔵

2009年の春から夏の初めにかけて東京都美術館で開催された「日本の美術館名品展」より。

今回ここに牛の絵として選んではいるけれど、シンプルに、元よりこのピサロが好きだ。彼が終の住み処として選んだエラニー。その長閑な牧歌的風景が描かれた一連の作品たちを眺めていると、何とも柔らかな気持ちで心が満たされてゆくのだ。

描いている画家本人は、印象主義の標榜するところ「客観的観察の唯一純粋な理論」との信念を持ち、影響を受けているミレーからその情緒性を消し去ったかの様な現実的光景こそを自らの画中に収めるべく、光や色彩の効果再現に腐心していたわけだが、ピサロ本人の意に反して、この絵は観る我々の心に穏やかで優しい懐かしさの様な甘い感覚、情緒を抱かせるのだ。その結果が愉快だと、もしも画家本人に伝えられたなら、果たしてピサロはどんな顔をして、140年後の画評を受け止めただろうか(^^。

◆ポール・ゴーガン / 『牛のいる海景(深い淵の上で)』(1888年)オルセー美術館蔵

単なる風景画として観るには何かがヘンで、あまりに平面的かつ構図的にも解りにくいゴーガンの描いた牛のいる風景。もっと見た目がシンプルかつ印象主義的な風景の"牛"作品『水飼い場』(1886年、島根県立美術館所蔵)も紹介の候補と考えたのだけど、1作くらい象徴主義的な絵が混じっても面白いかなと、こちらを選んだ(^^。

この絵には様々な解釈がある様で興味深い。その一つとして図録より引用すると、牛の背後左右両方に切り立つ褐色の岩場の間に描かれているのは、岩に打ち付ける波の光景らしいのだが、これを1つの形態として捉えると、右を向く人の頭部として見ることが出来る。そのシルエットはゴッホが描いたゴーガンの肖像と類似しているらしいのだ。この見方に拠ると、ゴーギャンは牛のいる海景を借りて、自らの肖像を描いているのだと。何を意図した作品なのか。何が象徴として描き混まれているのか。この絵を売却する際、画家は自ら『深い淵の上で』と思わせぶりなタイトルを付けている。

2010年開催のオルセー美術館展「ポスト印象派」の展覧会図録の解説はここまでで終わっているのだが、そう思って改めて画面を眺め直してみると、左右の褐色の岩も、それぞれ何かのシルエットに思えては来ないだろうか。例えば、向かって右側は口を大きく開けて真左を向く人の横顔。では左の岩は?。僕にはこれが牛の横顔の様にも思えているのだが、そんな事をここで云ったら笑われてしまうだろうか?(^^;。

◆エドガー・ドガ / 『小屋へ帰る牛の群れ』(1898年)オルセー美術館蔵

2010年の秋から年末にかけて横浜美術館で開催されたドガ展で観た1枚。競馬場と馬に関連した作品を除いて、屋外での作品が極端に少ないドガが牛の絵を描いている!。19世紀パリの都市生活を描く画家の代表格であるドガと、田園の長閑さの象徴とも云うべき牛。ちょっと奇妙なその取り合わせが印象深くて、強く記憶に残っている絵だ。

画面前面に大きく牛を描きながらもその色彩は敢えて平面的にぼかされる様に塗られ(ここでドーミエを思い出す自分もいる)、補色を使った効果はゴーガンの作品との関連も指摘されている。ピサロと共にゴーガンに対して第四回印象派展(1879年)への参加を促したのは他ならぬドガであり、93年から95年に掛けてゴーガンの作品を複数枚購入するなど、「気難しく辛辣」な筈のドガはゴーガンの作品に対してはかなり好意的だったと云って良いだろう。もしや、へそ曲がり同士類は友を呼ぶで、お互いを理解しやすかったとか?。

◆ジョヴァンニ・セガンティーニ / 『水を飲む茶色い雌牛』(1892年)セガンティーニ美術館蔵

今年の僕のブログにおいて、そもそもはこの絵が新年のご挨拶用の画像としてチョイスしてあったのですが、やはりどう見ても夏山の光景はお正月には違和感を生んでしまうなぁと考え改め、結局は小林古径に差し替えました

ピサロの根気と労力が続かずに断念する外なかった分割主義。その極限のようなセガンティーニの色彩は驚異的でしかない。スーラやシニャックの点描とも全く違うこの筆致は、あまりに凄すぎてここ日本では一般によく理解、認知されていないのでは?とさえ思えてしまうもの。但し、これはもう作品のすぐ目の前に立たないと実感出来ない脅威なんだろうなぁ。2011年に新宿の損保ジャパン東郷青児美術館で催された「アルプスの画家 セガンティーニ / -光と山-」でドカンとまとめてその作品に触れた衝撃は、僕の過去これまでの美術館通い経験の中でも間違いなくトップクラスでした。もっともっと彼の作品がたくさん観たい!。

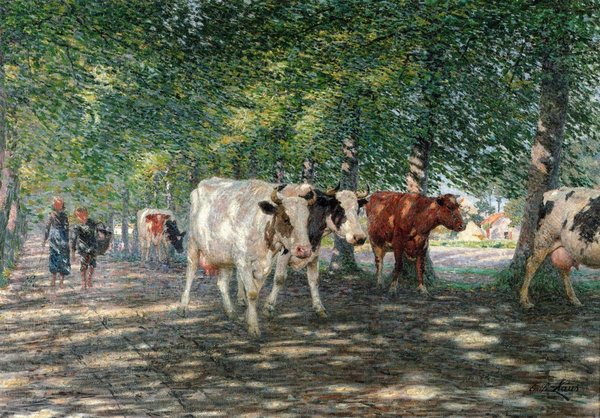

◆エミール・クラウス / 『陽光の降り注ぐ小道』(1893年)ベルギー王立美術館蔵

ベルギー印象派の代表格であるエミール・クラウス(1849~1924)は1882年にゲント近郊を流れるレイエ川沿いのアステヌを訪れここを気に入り、後に「陽光(ゾンヌスイヘン)荘」と名付けたアトリエを構え、周辺の村々の田園風景や素朴な人々の暮らしに注視して絵を描いた。フランス印象派の中でも特にモネに惹かれたクラウスは、その画面に光の効果を強く採り入れ、光=ルミエールの探求に没頭した。クラウスに同調する画家達はグループを形成し、その一派は「ルミニスム=光輝主義(1904年頃)」と呼ばれ、第一次世界大戦前までのベルギー美術界を牽引した。

クラウスはモネに傾倒しただけあって、その作品は輪郭線を持たない。それこそが印象派的な作風要素であるわけだが、農村風景に敢えて人物を配置したり、それがあどけない子供であったりして、その点で僕にはバスティアン=ルパージュ(1848~1884)の作品に共通する感覚が湧く。それはつまり、作品の特徴は如何にも印象派的である筈なのに、同時にアカデミーの教えに則った写実主義の画家が描いた作品を観ている様な、頭の中でそれら2つが混じった様な錯覚が引き起こされている。そして、人を効果的に登場させることで、観る側に想像させ、絵に自由なイメージやストーリー性が付与される。上のピサロの項でも書いた様に、フランス印象派の画家達は情緒性を排除して観察することに重きを置いていたため、この点でクラウスの作品はフランス印象派とは確実にひと味違った魅力を獲得しているのだと僕は考える。まぁ、モネにも『散歩、日傘をさす女』みたいな絵が時々有って、それが彼の作品中でもかなりの人気だったりするのは、少なくとも絵画に於いては「科学」よりも「情緒」の方が好まれる、人々が感情移入しやすいって事なんだろう。結局、僕も含めた大衆はそう云う絵が好きなんだよ(^^。

この『陽光降り注ぐ小道』にしても牛たちをメインとして描きながら、彼らを後ろから見守る幼い姉弟らしき姿がぼんやりと描き込まれている。二人はどんな会話を交わしながら歩いているのかなぁ?。

◆モーヴ / 『牧草地の乳牛』(制作年不明)ウィリアム・バレル コレクション蔵

オランダ人画家のアントン・モーヴ(1838~1888)は33歳の頃にハーグへ移り住み、以降ハーグ派の中心人物となるのだが、興味深い事に彼はフィンセント・ファン・ゴッホの義従兄と云う関係にあった人物なのだ。1881年にハーグへやって来たゴッホはモーヴより油彩と水彩画の手ほどきを受け、一端実家に戻るもすぐに再び訪問すると1883年11月まで、ゴッホはモーヴの元で過ごした。ゴッホの素行に因って二人はやがて疎遠になってゆくのだが、残された当時のゴッホ作水彩画にはモーヴから受けた多くの影響が見られるのだと云う。

牛が描かれたこの水彩画は、モーヴが1858年以降しばしば訪れたオーステルベーク(オランダのバルビゾンと呼ばれていたそう)の長閑な日常を描いた一連作品中の1枚だと考えられている。

◆アンリ・ルソー / 『牧場』(1910)アーティゾン美術館蔵

最後に、ちょっと息抜きみたいなルソー(1844~1910)の牛

ところで、この絵はイタリア人画家にして詩人のソフィーチなる人物がルソーに発注したものだった。そもそもはアンデパンダン展に出展されていた別のルソー作品「大木と雌牛」がテーマの絵を欲したが、それは既に売約済み。それでは同様のテーマで更に良き作品を描いて進ぜようとルソーは仕事を請け負ったらしいのだが、やがて完成したこの絵を引き渡されたソフィーチは当惑。当初希望し待ち望んだ作品とは随分出来に違いが有った様なのだ。満足出来なかった発注主は、結局この絵を友人にあっさりあげてしまったんだとか。ルソーらしいと云えばルソーらしい、ちょっとトホホなエピソード。本人はそれこそ自信たっぷりに納品したんでしょうけど、ね(^^;。

以下は番外編。いくら神様ゼウスの仕業とは云え、誘拐がテーマだなんて「不穏」でしかないので(笑)。

◆フェリックス・ヴァロットン / 『エウロペの掠奪』(1908)ベルン美術館蔵

◆アンリ・マティス / 『エウロペの掠奪』(1929)オーストラリア国立美術館蔵

タグ:印象派

見事に牛・牛・牛の絵画の集まりな記事に、引き込まれました。 圧巻ですね。

新年の記事の写真、セガンティーニの牛の絵が小林古径のに変わったのは、

そういう理由からだったんですね。ずっと、どうしてかなぁと気になってました。

パウルス・ポッテルの牛といえば、マウリッツハイス(オランダ語の発音だとマウリッツハウスなんだけど一般的な日本語表記に合わせて)にある”De stier”「雄牛」1647かな。 絵画のサイズも235.5x339cmと巨大でもあるし、中央に大きく描かれた牛の後脚の間やその右あたりに、遠くの放牧の牛が描かれてるところがまた面白く。 カエルがいたり、牛の体にたかるハエ、鼻のテカリとか見所多く。

エミール・ヴァン(ファン)・マルクは、厳密にはオランダ人の両親ではなく・・・彼の父親Charles van Marckeはベルギー北部のRetie レティー生まれ。 母親はどっちなんだろうな。 『牧場の牛』は水面に映った牛とかいい感じ。 背景の木々が色づいてるから秋かな。

エミール・クラウス / 『陽光の降り注ぐ小道』は、道、人、牛の体に落ちた木漏れ日が見事な。

この絵を見て思い出したのが、同じくベルギー王立美術館にある同じ画家の”Vaches traversant la Lys / Passage des vaches”『リス河を渡る雌牛』1899。 その場にいるような感じがするのと、水面がすごくリアルに見えて好き。

アントン・モーヴ(これも他にモーフ、マウフェ、いろいろ発音ありで困る)の『牧草地の乳牛』の牛も好きだな。 やさしそう。

この画家の絵はミュージアムのDe Mesdag Collectie デ・メスダハ・コレクシーでの「ジャン=フランソワ・ミレーとハーグ派」展で見たことがありましたが、ヒースの地の羊、繊細そうな感じで気に入った絵です。

・・・と長々とすみません^^;。

by Inatimy (2021-03-04 06:53)

◆inatimyさま:

コメントしてくれてありがとう~!。それもオランダ・ベルギーの画家達の名前のについてご当地発音のレクチャーはとっても嬉しいな。やっぱりオランダ語って日本では馴染みの薄い言語だから、現地の発音に近い表記が解るだけでもすごく有り難いし嬉しいです。僕らは図録に書いてあることを疑わずにそのままに使うしかないからねぇ(^^;。

その昔、TVで某女優さんがゴッホの歩んだ軌跡を辿るって企画の紀行番組を見たことがあったんだけど、その人が云ってたのは、現地の人が話す「ゴッホ」って名前の発音が、ほとんど喉の奥の方で口を開けたまま「カッ」+「ハ」って云ってる様に聞こえるって。

今回いなちゃんがコメントにポッテルと云えばマウリッツ"ハウス"(^^の『雄牛』って書いてくれてるから、wikiで確認しました。このサイズのカエルに目が行くとは、さすがいなちゃん、見るとこ気が付くところが他の人とは違う(笑)。

エミール・ヴァン・マルクのお父さんが厳密には・・・ってところもチェック細かい(笑)。図録にそう書いた学芸員さんも驚くと思います(^^;。

エミール・クラウスの『リス河を渡る雌牛』は、2013年に日本で行われた展覧会では『レイエ川を渡る雄牛』ってタイトルでね、実はクラウスの牛はこっちの絵を載せようかと、さんざん迷った絵だったんだよ(^^。画面左下に小舟に乗って牛の渡河に付き添う3人男の子が描き込まれているでしょう?。一人横顔で表情がはっきりと描かれている。それが本文にも名前を出しているルパージュ、具体的にはスコットランド美術館蔵の『Nothing Doing(お手上げだ)』(1882)って艀(はしけ)の少年の絵を僕に思い出させるんだな。

アントン・モーヴに関してはとてもとても情報が少なくって、いなちゃん現地の美術館にてもしもまた作品を発見したら、ぜひぜひ情報よろしくって感じです(^^。

by yk2 (2021-03-05 01:42)