“Le Ballon” ヴァロットンの秘密の恋 [ART]

◆フェリックス・ヴァロットン / 『ボール(Le Ballon)』(1899):パリ、オルセー美術館蔵

「果たしてそこに秘密と呼べる様なものが本当に存在するのか否か」。

そう書き出して、私のペンを持つ手はぴたりと止まって、それきり動かなくなってしまった。

あまりに皆が揃いも揃って不思議な絵だ、どこか秘密めいていて不穏だなどとしたり顔して語る様になって来たもので、天の邪鬼な質(たち)で素直でない私は、このところそんな状況が少々気に食わなくなっていた。世に出した絵の解釈は全くの自由だけれど、あんまり勝手な想像ばかりが一人歩きしてもらっても面白くない。そこで、完全にそれを否定するつもりは無かったにしても、皮肉の一つでも吐いてはぐらかしておこう、謎解きの答は永遠に正解が導けない様に煙に巻いておこうと、そんな話を書くつもりで私は机に向かった筈だった。

しかし、それももういいだろう。多くの時が流れ去った今では、誰もそんな与太話を好んで聞きたがりはしないだろう。それならば、偶には素直に語ってみよう。この絵を描いたあの頃、思いの深さはどうあれ、私は或る一人の女性に密かなる思いを寄せていた。それを自ら語る事でしか、この『Le Ballon(ボール)』と云う作品に私が潜ませた私の心は、誰にも理解出来ないであろうから。

◆Autoportrait a la robe de chambre(1914):ローザンヌ州立美術館蔵

私の名は、フェリックス・エドゥワール・ヴァロットン。1865年12月28日、スイスのローザンヌで生まれた。

私の誕生当時、父は薬局を営んでいたが、その後チョコレート製造業に転じた。家庭は厳格かつ敬虔なプロテスタントであり、実直で慎ましやかな暮らし向きを家風としていた。特に裕福だったわけではないが、かと云って貧しかったと云う分けでもない。私は13歳の頃から絵の制作を始めたが、その勉強を本格化させるべく、1882年、まだ16歳だった私をパリへと送り出してくれたのだから、ある程度の余裕は有った筈だ。もっとも、私がパリに着いてそれ程間を置かずに父は財政破綻し、それからの私は、多少なりとも絵が売れる様になるまでの間、辛い赤貧時代を過ごさねばならなかったが。以来ずっとこの街・パリに根を下ろして、絵描きとして暮らしている。

今から語る事は、私がまだ結婚する以前の話だ。※ヴァロットンの結婚は1899年5月10日の事

あの頃(- ここで話す「あの頃」とは、30歳を目の前にして挿絵画家として大きな評判を取った頃から、大体その2~3年後位の話だ -)、私は、或る芸術愛好家夫妻と知り合い、懇意にしていた。夫の名前はタデ・ナタンソン。妻はミシアと云った。

タデはポーランド系ユダヤ人の家系で裕福な銀行家の子息。当時、ムーランルージュのポスターがパリ中で喝采を浴びて飛ぶ鳥を落とす勢いだったロートレックをはじめ、ボナール、ヴュイヤールを含め後にナビ派と呼ばれる若手芸術家たちとも広く交流があり、彼の邸宅は新進気鋭の画家や文筆家が集うちょっとしたサロンとしてその名が知られていた。やがて彼は、彼の兄アレクソンドルとともに芸術、文学の総合批評誌・“ラ・ルヴュ・ブランシュ”を創刊(1890年)する。私は、第1回薔薇十字会(1892)のサロンに作品を出展したことから知遇を得て後に親友となるヴュイヤールに誘われ、そのタデの雑誌に挿絵を描くこととなった。

◆『タデ・ナタンソンの肖像』(1897):ジュネーヴ、プティ・パレ美術館蔵

私はそのタデ・ナタンソンの肖像を、後に、敬愛するホルバインの描いた『ヘンリー8世の肖像』の如くに描いている(※①)。

この「雇い主」に対し私は、肉体的にも心理的描写にしても、何ら手加減を加えること無く、ましてや追従もせず、中立を旨としてして描いた。私がホルバインを敬愛する理由は、彼がそう云った面で「史上最も完璧な肖像画家」であったと考えたからだ。つまりは、私は決してタデに媚びる事なく、有りの儘の彼の姿を画布に表現したかったと云うことだ。

タデとミシアは私を単なる「挿絵画家」として扱わなかった。私の芸術を理解し、認め、私を彼等のサロンに招き入れてくれた。そうして、私たちは次第に親しく打ち解け、雇われ画家の私と雇い主である彼等は互いの立場を超えて、真の友人となっていったのだ。

しかし、やがて私の中で、決して芽生えてはいけない感情の火が点ってしまった。こともあろうに、タデの妻ミシアに心惹かれ始めてしまったのだ。

◆参考:ロートレックによる、"La revue blanche"のポスターに描かれたミシア

とはいえ、ミシアに魅了されていたのは私だけではない。あの巨匠・ルノワールも彼女を賛美していたし、彼の親友である詩人のマラルメは四行詩を捧げている。ロートレックなどはかなり真剣にご執心だった。自身ピアニストでもあったミシアは当時のパリ社交界の華と呼ばれるに相応しく、彼女が現れるだけで、その場の空気はいっぺんに華やいだものだった。聡明、知的で、音楽はもちろん、美術を含む各種芸術への造詣も深く、私の様な未だ成功を掴んでいなかった前衛的美術を志す者にも、柔らかなその手を差し伸べるが如くに励ましてくれた。ミシアはラ・ルヴュ・ブランシュに集う芸術家たち殆ど全てのミューズだったと断言できる。

私は独り煩悶した。

タデとの信頼と友情を損なわない為に、ミシアを求めてはいけない、愛してはいけないのだと、ひたすらに自分を律した。しかし、その美しき友情を思うと同時に、私はもう一方で現実的な計算高さも持ち合わせていた。恋など所詮は一時の迷い。人の気持ちはいつかしら冷めてゆくもの。それよりも、道を踏み外して今掴み掛けている地位や金銭的な安定を失ってはならないと云う打算的思考。弁解めいて思われるかもしれないが、偉大なる芸術家として成功するには、先ず金の事など心配しなくてもよい安定した環境がどうしても必要なのだと信じていた。例えば、フェルメールが裕福な妻の実家に頼ったのと同じ様に。

実際私は、この数年前からガブリエル・ロドリーグ=アンリークと云うユダヤ系画商を父に持つ女性と交際していた。そもそも始まりは人目を忍ぶ関係だったが、後に彼女のそう云った「問題」はクリアになり、私達は「公然」の恋人となっていた。

◆『夕食、ランプの光(Le Dinner, Effet de )』(1899)

ガブリエルには、前の夫との間に3人の連れ子がいた。

ご機嫌取りに愛想の良い会話など、まさか私に出来る筈も無く、また、そもそもする気も全く無く。どうしたって連れ子達となど馴染めそうも無かった。共に食卓など囲もうものならそれこそ苦痛の連続だった。空々しい会話は繋がる筈も無く、いつだって結局は同じ様に繰り返し耐え難い沈黙が生じた。子等は極力この母の新しい「恋人」に対し、無関心なふうに振る舞っている様に見えた。これから先、こんな食卓の光景がずっと続くのだと思うと、私は心底ぞっとしてしまうのだった。こんな私が彼らの義父になる?。私は以前に、ヴュイヤールにこぼしてしまったことがあるのだ。「猫の方が子供なんかより余程も好きだ」と。

◆Vallotton_Autoportrait(1897):オルセー美術館蔵

漸くにして画家として生きてゆく自信は付いては来たものの、赤貧時代に味わった労苦の記憶はまだまだ生々しく私を支配していた。また、当時の私の絵画に対する評価は挿絵や木版画といった部分的なものであり、特にタブローに於いては、私が心より描きたいと思った作品が全て好感されるとは限らなかった。むしろ、そこでは多くの批判や嫌悪に晒されていたと云わざるを得なかった。それでも、本当の意味で私が画業で成功する為には、タブローに挑まなければならない。偉大な画家になると云う夢は、まだまだほんの序章が始まったばかりであって、この仕事での未来や金銭に対する不安は、未だ完全には拭い切れていない時期だった。

そんな私にとって、継続的に仕事を依頼してくれるタデは間違いなく恩人だった。彼こそが私に安定をもたらしてくれている。私の芸術を早くから認めてくれた理解者。そして、何より大切な友人でいてくれた。そんな彼を、私は実際裏切れる筈もなかったのだ。そして丁度その頃も、私はラ・ルヴュ・ブランシュの為に新たな題材の木版画シリーズの制作に打ち込んでいた。

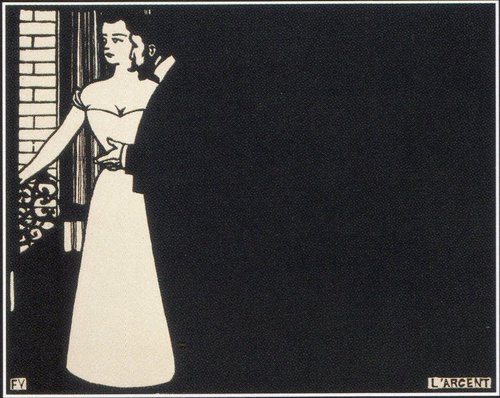

◆『お金(L'Argent)』 Intimites V(1898)

アンティミテ(=親密)と名付けたモノクローム刷り10葉の木版画は、道ならぬ恋、逢瀬、男と女それぞれの思惑、つまるところは金と、そんな場面を画題に選んで、全30部限定で刷り上げた。私はこの作品に懸けていた。希少性を高めるために、たった30部のみ刷って版木も10葉分全て破壊してしまった。それは、この作品が愛好家たちを間違いなく夢中にするだろうと信じて疑わなかったから。そう確信出来たのも、ナタンソン夫妻の友情と、この作品に対する彼らの称賛あっての事だった。

私はこのシリーズを仕上げたその翌年に、今の妻であるガブリエルと結婚をすることになるのだが、果たしてその選択は本当に正しいのだろうかと、独り密かに思い悩んでいた。

繰り返すが、妻は画商の娘。結婚後の私には、ブルジョワとしての落ち着いた暮らしが約束されている。それでも、何かが引っ掛かっている。どこかが曇った心地。晴れない不安が私の胸の内側を完全に支配していた。冷たく暗い水底の様な場所に、私をじっと沈み込ませていたのである。

そんなふうに、この結婚に疑問を感じていたからであろう。この頃に私がミシアを思う気持ちは、より一層強まっていってしまったのだった。

アンティミテは、まさにそんな時期に着想・制作された作品なのだ。男女の駆け引きを皮肉めいた醒めた視点で描いている様でいて、実は私自身の内奥に潜むミシアへ思い、それはまるで、氷の下で燃えさかる炎の様な欲望を、誰に知られる事無く表現していると云っていい。もうすぐに一緒になるだろう婚約者がありながら、よりによって最重要の顧客であり、私の芸術への尊い理解者である友人のその妻と恋に落ちる自分を想像していた。告白しよう。私はアイディアを作品へと具現化する課程で、いつしか、叶えられない思いを作品として描いてしまった。精神の内奥でタデとガブリエルを裏切り、独り、ミシアとの道ならぬ恋の妄想に取り憑かれていたのだ。

◆『5時(Cinq Heures)』 Intimites Ⅰ(1898)

ラ・ルヴュ・ブランシュより発表となった私のこの版画は、私が予測したよりもずっと大きな反響を呼び、評判となった。30部に限定した作戦も功を奏し、程なく全てが愛好家の手へと渡った。称賛を受けた私は、画家としての自分が、これまでの立ち位置よりも、また一段上へと階段を昇れたと云う実感に包まれていた。これから続く私の未来への大きな希望。止めどない高揚感。何ものにも例え難いこの感覚は、私にとってまさにエクスタシーと呼ぶ他になかった。

アンティミテに於ける成功は、結果として私とガブリエルの結婚を推し進めるものとなった。義父となる画商殿からの覚えもめでたく評価も上がり、式の日取りなどとんとん拍子に決められていった。私はそれを、ただぼんやりと受け容れていた。

もしもミシアがタデの妻でなかったら・・・。

してみたところで何も始まらない愚かな想像に取り憑かれながら、私は次の仕事としてタデに依頼されたミシアの肖像画に取りかかっていた。今にして思えば、なんと虚しい仕事だった事か。私はこの時既に、持ち物の全てと未来を失ってまで、今乗っている汽車から飛び降りて、どこへ向かうとも知れない全く別の道に歩いて向かう事など不可能だと悟っていた。それでもまだ、ミシアへの思いを完全に断ち切れないでいた。

私は、単なる肖像画としてミシアを描きたくなかった。彼女を描くのに、ホルバインやデューラーの様式は選びたくなかった。叶わない恋だったとしても、自分の中で区切りとなる様な、彼女に恋した印(しるし)となる様な絵を描きたい。

◆『化粧台のミシア(Misia a sa coiffeuse)』(1898)

そう考えた私は、ドレッサーに向かうミシアの姿を構図と決めた。化粧する女は、古来より偉大なる先達にも数えきれぬ程多く描かれて来たテーマだ。アングル、シャセリオー、シャヴァンヌ、ドガと、最近の類例を挙げるにも事欠かない。『アハシュエロス王との謁見のために化粧をするエステル』よろしく(※② 参考→http://ilsale-diary.blog.so-net.ne.jp/2009-01-08)鏡に向かうミシア。本来ならば、愛する者だけが眼前にすることが許される筈のしどけない姿と親密な空間。彼女とのあまりにも近い距離感が私の胸の鼓動をいつもの倍の速度で激しく打った。私は時に理性を失いそうにさえなった。彼女の腕を取り、抱き寄せ、口吻(くちづけ)たい欲望に捕らわれた。

しかし、私はその邪(よこしま)な望みを実現するには至らなかった。もはや、私とガブリエルとの結婚は覆しようもなく目前に控えていて、理性と云うよりはほとんど諦念と云った虚しい気持ちが、その時の私の心に凍りつかんばかりの冷たい水を浴びせかけていた。

私には、実際もう為す術は何も無かった。私がその時描いた絵の中のミシアも、結局は私の為にではなく、他の男の為に化粧をしているのに外ならないのだ。そう思うと私はいたたまれなかった。そのやり場の無い気持ちを埋める為、画中画として、絵の中の壁にアンティミテを思わせる白黒刷りの1枚の版画を描き込んだ。それが、私の残したほんのささやかな「印」だった。

こうして、ミシアへの思いは誰に告げることもなく、私はこの恋をひっそりと葬り去ったのだった。

やれやれ、たった1枚の絵を語るのに、これ程までの説明をしなくてはならないとは、我ながら随分と今日はお喋りをしたものだ。

もう遠く、ずっと昔の事。とうに忘れ去った筈だった。なのに、私の心は何やら思いがけずざわついている。ぼんやりと、所々薄れてしまっている記憶の中で、あの頃の彼女の姿を、声を思い浮かべた途端に、当時の私が抱いていた甘い感覚と、何も得られなかった苦い思いがはっきりと蘇って来た。私はずっとずっと昔に迷い込んだ迷路に、突然再び逆戻りしてしまったかの様な気持ちに囚われていた。それは、自分でも今更乍ら考えてもみなかった感情だと云っていい。

そろそろ『Le Ballon』の種明かしをしよう。

私はこの絵に関しては、全く別の2つの意図を潜り込ませていた。1つは先ず、タイトルどおりにボールで遊ぶ少女に。そして、もう1つは遠く小さく描いた女性2人に。登場人物たちは対角線上に置かれ、画面は四半円によって囲われたカーキ色した地面と、植物の緑とで塗り分けられ、はっきりと二分割されている。それとなく両者が、何かしらの対比関係上にある様にも深読み出来るかもしれない。一方で、私がナビ派と云う日本芸術の装飾性に影響を受けたグループの一員だったことを思えば、それが単に西洋画的な遠近法を意図的に排除したが為の、平面的な構成上での場面展開的な効果を狙った塗り分けと見る事も出来るだろう。

確かに、絵を観た者に対し、そこに何かしら私の意図が滲んでいると暗示させる様には描いたつもりだ。その点が象徴派的でもあり、私のこの絵に謎めいた効果を上げているのは間違いのないところでもある。ただ、この画面のみから全てを知ろうとするのは不可能だ。私はそこまでこの絵に饒舌に語らせようと思って描いた分けではないのだから。

夏の日の庭で、無邪気にボールを追いかける少女を、私は窓から眺めていた。それは私の妻ガブリエルの娘であって、この時はもう私の義理の娘でもあった。義理のとは云え、こんな私が彼女の義父となった実感も自覚も伴わないこの感覚を、私はまるで他人事(ひとごと)の様にぼんやりと考えていた。そして、その時私が居たのは、ヴィルヌーヴ・シュル・ヨンヌに在ったナタンソン夫妻の邸宅内だった。

彼等夫妻との交流は私の結婚後もそれまで以前と変わらずに続き、私と共に妻ガブリエルや子供達がナタンソン邸に招かれることも珍しくなく、この時も妻と娘が一緒だったと記憶している。

その娘の遊ぶ姿に、私は愛情の欠片も感じられずにいた。それは、一言で表すのなら、「違和感」と云う言葉がぴったりだった。新しい「家族」が出来た現実に馴染めず、私はひたすらに戸惑っていた。

そして私の結婚生活は満ち足りていなかった。それと引き換えに得たブルジョワとしての暮らしも、決して私を幸せな気持ちでいっぱいには満たしてはくれなかった。

ヴィルヌーヴ・シュル・ヨンヌの広い庭の向こうに、散歩する二人の女の姿が目に映った。ミシアとガブリエルだ。かつて恋い焦がれた女性と妻が連れ立って歩いている様を見て、私にはその二人の姿が幻影の様に感じた。蜃気楼の様にゆらゆらと朧気(おぼろげに)に揺れていた。彼女たち二人ともが、何故だかとてもとても遠い存在に思えてならなかった。

あの日ヴィルヌーヴ・シュル・ヨンヌの邸宅の窓辺で私が見た2つの光景を、こうして2枚の別々の写真を元に1枚の絵の中にまとめて描いたものが、この『Le Ballon』と云うわけなのだ。奇妙なアイデアの様だが、まぁ、アングルが『パフォスのヴィーナス』で用いた方法を風景に応用してみた(※③ 参考→http://ilsale-diary.blog.so-net.ne.jp/2009-06-25)と云えば解りやすいかも知れない。方や建物から見下ろす鳥瞰図、方や地上の被写体と同じ目線の高さで写した2枚の写真。本来なら、一緒のフレーム内に収まる筈のない2つの視点で捉えた光景を強引に1枚にしているのだから、「不穏な」とは、おそらくは空間が捻れている様な特殊な構図から得られる感覚なのだと私は考えている。

そして、心情的な部分に解説を加えるとすれば、ここで私が描いているのは、満たされていなかった当時の心境を、無常観を以て淡々と1枚の絵にしたとしか述べ様がない。しかし、この絵を描くに至る過程は、先に述べたとおりだ。だから、この絵自体にはそれ程の秘密と云ったものは存在しない。けれども、描いた私には、これまで誰にも告白しなかった秘密があった。

これがこの絵の全て。そう云うことなのだよ。

このエントリーのお話は、「もしもヴァロットンがミシアに思いを寄せていたのなら・・・」と想定して書いたフィクションです。文中のエピソードなどは、一応『冷たい炎の画家 ヴァロットン展』の図録中に書かれている話を参考にしていますが、①タデの肖像がホルバインの『ヘンリー8世の肖像』の様に・・・と、②ミシアの肖像は『アハシュエロス王との謁見のために化粧をするエステル』よろしく・・・、③アングルが『パフォスのヴィーナス』で用いた方法を風景に応用・・・などの記述は、あくまで筆者の思う個人的な作品(絵)に対する印象を元にした創作です。また、図録の年譜なども一応参考にしてはいますが、実際の絵の制作と結婚時期の前後などについては特に考証しておらず、正確なものではありませんのであしからず。

◆フェリックス・ヴァロットンに関連する過去記事

・FÉLIX VALLOTTON : http://ilsale-diary.blog.so-net.ne.jp/2005-10-23-1

・オルセー美術館へ行く#2 : http://ilsale-diary.blog.so-net.ne.jp/Orsay-2

・オルセー美術館展を観る(前編) : http://ilsale-diary.blog.so-net.ne.jp/2007-04-Orsay-4

・葉山にて -美術館と海岸通り散歩- : http://ilsale-diary.blog.so-net.ne.jp/2008-10-03

◆参考画像)

◆ハンス・ホルバイン(→wiki) / 『ヘンリー8世の肖像』